肩当のつけ方~「肩当」はバイオリンを持ちやすくする補助具

- violin-project

- バイオリンを弾く準備

- 0 Comments

肩当(かたあて)って、なに?

肩当は、楽器を持ちやすくする補助具です。人間の身体は凸凹しているので、楽器と身体の間に隙間ができます。この隙間をふさいで楽器を持ちやすくする道具が「肩当」です。

肩当の形状

肩当てを真横から観察してみましょう。肩当はまっすぐ平らではなく、S字にカーブしています。S字の凹んだ部分を探してください。この凹んだ部分がバイオリンの「顎当」の裏にあたるよう、肩当を装着します。

肩当を取り付ける

肩当は、楽器の縁に肩当のツメを引っ掛けて取り付けます。最初は肩当の凹んだ側のツメを楽器の縁に掛け、次に反対側のツメを楽器の縁に掛けます。後からかけた側の爪を楽器に沿ってゆっくりスライドさせて引上げあげます。下のお手本動画をご参照ください。

楽器の表面には「触ってはダメな場所」があります。とくに「駒」が身体や机等にあたらないよう、注意してください。

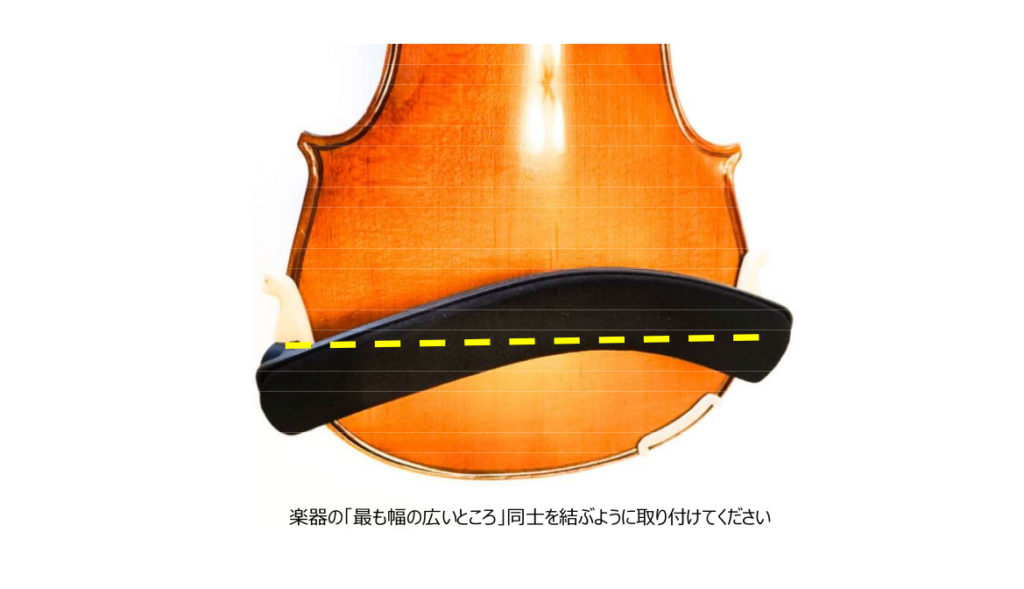

【2】取付位置は「楽器の最も幅の広いところ」

楽器の「最も幅の広いところ」に肩当のツメが掛かるように取り付けてください。

→「最も幅の広いところ」にツメが掛からないと、演奏時に肩当が外れて楽器が落ちることがあります。

【3】ゆっくりスライド

勢いよくスライドさせると楽器が飛んでしまうことがあります。しっかり楽器を固定して肩当をゆっくりスライドさせてください。

肩当のはずし方

肩当をはずすときは、つける時の逆の動作ではずれます。肩当の脚(ツメ部分)を、つける時とは逆の方向にゆっくりスライドさせてください。

楽器に引っかかっているツメ部分をスライドさせず無理に引きはがすと肩当や楽器本体の破損の原因になります。必ずスライドさせてはずしてください。

1/8以下のサイズには「スポンジ肩当」を推奨

1/8またはそれより小さいサイズを使用している場合は、まだ首が短くて肩当が高すぎて邪魔になることがあります。肩当てがあると顎の下に楽器が入らない、楽器を構えると左顎が上を向いてしまうほどであれば、硬い肩当ての代わりにスポンジを使うことをお勧めします。

首が短い場合は楽器と身体の隙間が少ないので、弾力のあるスポンジのほうがフィットします。

慣れたら肩当も再挑戦

小さいサイズの場合でも、スポンジ肩当に慣れてきたら通常の肩当を試してみることをお勧めします。持ち方が分かってくると楽器を首元までしっかり入れられるようになります。そうなると、スポンジより肩当のほうが持ち方が安定します。最初は首元まで楽器を入れられないために肩当が邪魔になっていたということも少なくありません。

肩当ては「大人」が責任をもって取り付ける

6週間レッスンでは、肩当の取り付けは大人(保護者)の役割と定義しています。

というのも、小学生の場合は「楽器を壊さない」ことよりも「肩当をつけなくちゃ!」という意識が大きく、楽器の扱いが悪くなることがあります。とくに最初のうちは力の入れ方が分からず、駒を下にして楽器ををまな板のように机に押し当てたり、勢いよく肩当をスライドさせて楽器が飛んでしまったり、見ていてハラハラするような扱いをすることがあります。

このため、6週間レッスンでは「肩当ては大人の責任で取り付ける」ことを約束にしています。

「親子一緒に」ではなく「大人が一人で」

大人が楽器を支えて子どもが肩当てを取り付ける・・・なんとも微笑ましいシチュエーションですが、6週間レッスンでは二人がかりで肩当を取り付けることを厳禁としています。

それぞれの力加減が必ずしも同じではないため、一人で扱うよりも楽器が落下したり飛んでしまう可能性が高くなります。

レンタルの楽器を最後まで安全に使うためにも、まずは「大人(保護者)が一人で」肩当てをつけられるよう練習してください。

肩当ては「補助具」なので、なくてもよい

肩当てはあくまでも「補助具」です。自転車に例えるなら補助輪のようなもの。演奏に絶対必要なわけではありません。実際プロのバイオリニストの演奏をよく観察してみると、肩当てをつけていない人もたくさんいます。タオル1枚挟むだけの人、硬い肩当ではなくクッションのような肩当を使う人、何もつけない人、それぞれ弾きやすい方法で弾いています。

自転車に初めて乗るときに補助輪があったほうが良いのと同じで、初めてバイオリンを弾く場合は肩当てを使うことを推奨します。

持ち方や弾き方に慣れてきても、肩当をやめる必要はありません。自転車なら「いつまでも補助輪つきはカッコ悪い」と思うかもしれませんが、バイオリンは「弾きやすさ」が大切なので、肩当ての高さや位置を調節したり形の違うものを選んで、より弾きやすく調整していきます。もちろん「肩当がないほうが弾きやすい」なら、肩当をつけなくて構いません。